| ぶらーり散歩 |

||

神奈川の西の端にある「南足柄」は、「足柄山の金太郎」で有名な場所です。 大雄山最乗寺は、この南足柄の一角にあります。とても広大な寺です。 ここには、年1回程度来ます。静寂にして、緑豊かで、本当に心が落ち着きます。 1〜2時間程度の散策でかなりの汗をかきます。 今年(2007年)4月末、お天気のよい日に来たとき撮影したデジカメ写真を掲載します。 <大雄山最乗寺:由緒> ・・・・・インターネットの某ホームページより 全国に4000余りの末寺を持つ曹洞宗の古刹(さつ)。 大本山総持寺の筆頭寺で、27万平方メートルの敷地内に建つ堂塔の数は30棟以上にも及ぶ。 1羽の大ワシが袈裟(けさ)をつかんで曽我の里を飛び立ち、足柄の山中の大松の枝に掛けた啓示に より、了庵慧明(えみょう)禅師が1394年に開山した。 別名「道了尊」は、了庵の弟子で創建の貢献者、道了尊大薩(だいさった)にちなむ。寺の完成後、 「これからは山中で寺を守り、多くの人々を利済する」と言い残し、大きな天狗(ぐ)に姿を変えて 飛び去った−という言い伝えが"天狗信仰"の発端。境内には数々の鉄げたが奉納されており、中には 人間の背丈を越える巨大なものもある。 県の天然記念物にも指定されている杉並木は、樹齢500−600年以上のものが中心。足利時代に 5代目住職の舂屋宗能(しょうおくそうのう)が「杉の枝を切るは、お釈迦(しゃか)様の手を切ると 同じ。根を切るは足を切ると同じ」と伐採禁止令を出して以来、大切に守り続けられている。 |

||

| 最乗寺への入り口近辺の参道(1) | 最乗寺への入り口近辺の参道(2) | |

|

|

|

| 最乗寺への入り口の参道(3) | 最乗寺への入り口の参道(4) | |

|

|

|

| 大雄山最乗寺・瑠璃門(1) | 大雄山最乗寺・瑠璃門(2) | |

|

|

|

| 最乗寺・総受付 | 正面は「僧堂」・右は「光明亭」 | |

|

|

|

| 中庭にある「光明亭」(休憩所) | 座禅の修行を行う「僧堂」 | |

|

|

|

| 最乗寺の中庭 | 最乗寺・本堂(1) | |

|

|

|

| 最乗寺・本堂(2) | 本堂近くに咲いていた「しゃくなげ」 | |

|

|

|

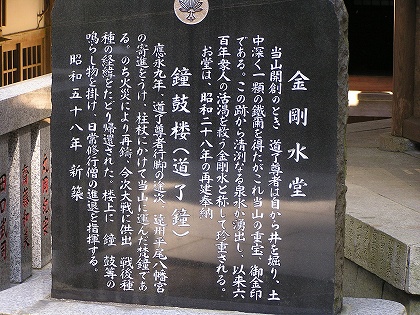

| 金剛水堂(1) | 金剛水堂(2)・・・説明の石版 | |

|

|

|

| 金剛水堂近くから上る参道 | 金剛水堂近くに咲いていた「しゃくなげ」 | |

|

|

|

| 多宝塔 | 洗心の滝 | |

|

|

|

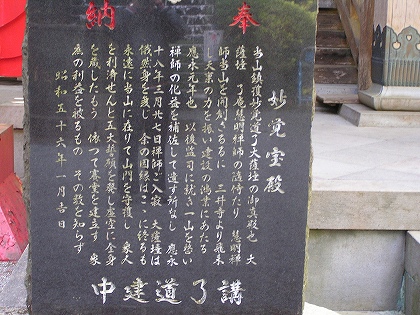

| 御真殿近くのお守り札受け所 | 御真殿近くにある説明用石版 | |

|

|

|

| 御真殿から奥の院への道・巨大な下駄が設置(1) | 御真殿から奥の院への道・巨大な下駄が設置(2) | |

|

|

|

| 御真殿から奥の院への道・巨大な下駄が設置(3) | 御真殿から奥の院への道・巨大な下駄が設置(4) | |

|

|

|

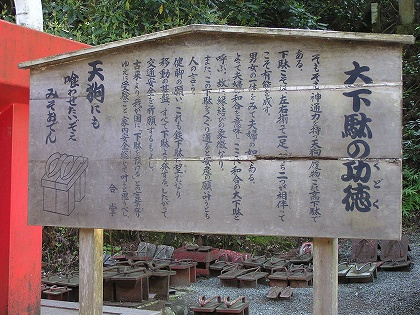

| 大下駄の説明立て板 | 御真殿から奥の院への道・からす天狗石像 | |

|

|

|

| 奥の院への長い階段(1)・・・入り口付近 | 奥の院への長い階段(2)・道の両側に「からす天狗像」 | |

|

|

|

| 長い階段をのぼり終わると「奥の院」が目の前に | のぼってきた長い階段 | |

|

|

|

| 御真殿近くの大下駄 | 三面大黒殿 | |

|

|

|

| 結界門から御供橋を望む | 結界門 | |

|

|

|

| 結界門近くの「しゃくなげ」 | 御供堂近くの説明用石版 | |

|

|

|

| 参道に置いてある大下駄 | 衆寮近くの「しゃくなげ」 | |

|

|

|

| 最乗寺の中庭 | 最乗寺の入り口近くの参道 | |

|

|

|

| ■ぶらーり散歩一覧へ戻る | ||